Ein seltsamer Missmut hat sich in unserer Gesellschaft breitgemacht. Er entlädt sich an den Menschen am unteren Ende der sozialen Skala. Sie stehen unter dauerndem Betrugsverdacht.

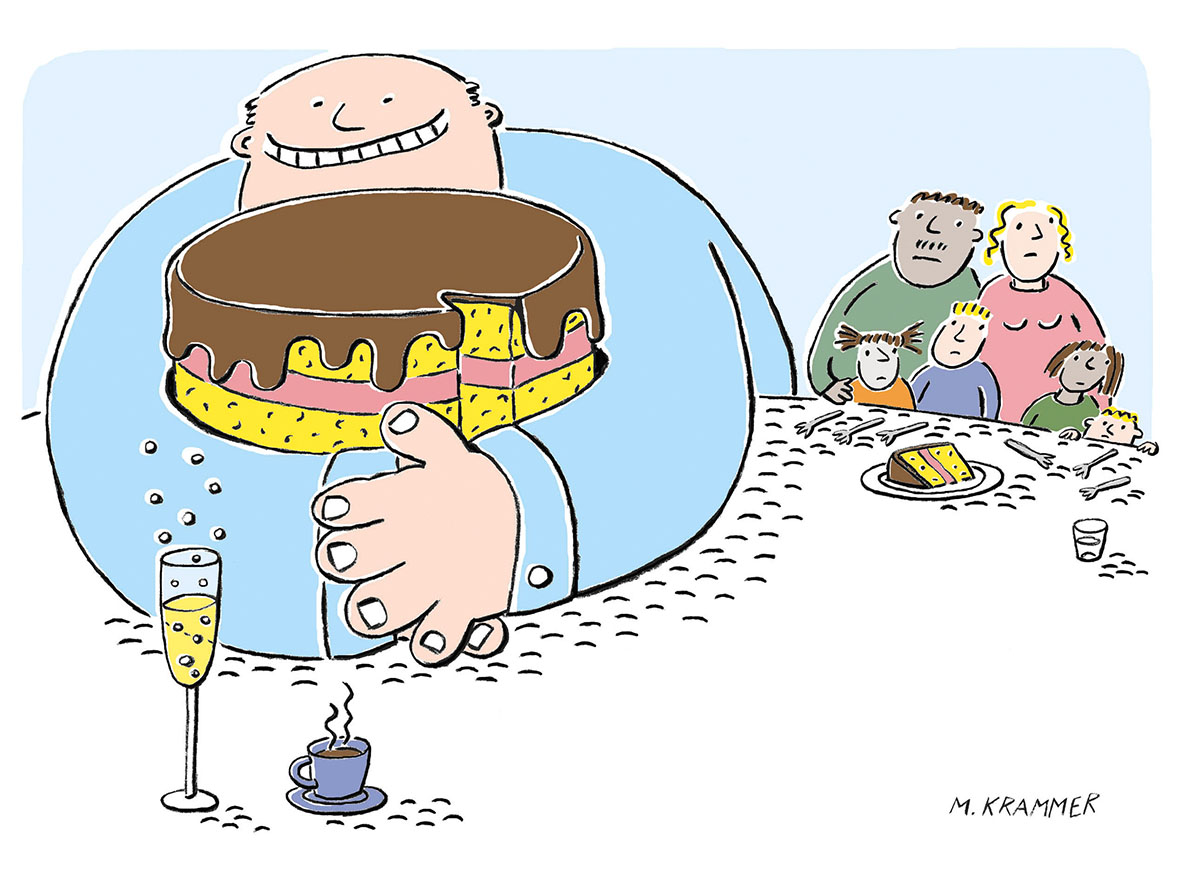

„Also“, meinte die Dame im eleganten Kostüm, schlug die Beine übereinander, wippte mit den High Heels und drehte kurz an ihrem edlen Ring, „die meisten wollen ja gar nicht arbeiten, denen reicht die Sozialhilfe völlig.“ Wir hatten gerade in einer Runde weiblicher Führungskräfte diskutiert, warum es problematisch sei, dass viele Frauen nur Teilzeit arbeiten und so Altersarmut riskieren. Diese Aussage verschlug mir kurz die Sprache. Da saß eine Frau vor mir, deren Alltagsoutfit ungefähr so viel gekostet haben mag wie eine teilzeitbeschäftigte Verkäuferin oder Köchin in einem ganzen Monat mit harter Arbeit verdient. Hatte die Rednerin so gar keine Einschätzung, wie sie selbst im Verhältnis zu diesen Frauen situiert ist? Wenn Wohlhabende hartherzig werden, nützt auch ihre scheinbare Großzügigkeit bei öffentlichkeitswirksamen Spenden nichts mehr.

Als die Pariser Kirche Notre-Dame brannte und französische Multimillionäre über Nacht Hunderte Millionen Euro für ihre Sanierung versprachen, meldeten sich die „Gelbwesten“ zu Wort: Sie müssten um jeden Cent raufen und dann sitze das Geld so locker? Was denn da nicht stimme? Diese Frage sollten wir uns auch in Österreich stellen. Der Respekt gegenüber Menschen, die ohnehin nichts oder wenig haben, scheint zunehmend zu schwinden. Ein Beispiel dafür ist die neue Regelung der Sozialhilfe. Vorgegeben wird, man wolle den Zuzug ins Sozialsystem für MigrantInnen und AsylwerberInnen unattraktiv machen. Aber man trifft auch die eigene Bevölkerung. Die Hälfte der BezieherInnen von Sozialhilfe sind ÖsterreicherInnen, gut ein Drittel sind Kinder. Es sind vor allem Menschen, die maximal einen Pflichtschulabschluss haben, und viele, die mit mehreren Kindern leben. Das neue Gesetz, mit dem die sogenannte bedarfsorientierte Mindestsicherung abgelöst wird, dokumentiert auch sprachlich die Änderung des Umgangs mit den Armen. Während es bisher Mindestsätze gab, die eine Abdeckung der Lebenshaltungskosten gewährleisten sollten, gibt es nun Höchstbeträge, die nur mehr einen Beitrag zum täglichen Leben bilden werden. Alle Einwände von Organisationen wie der Caritas, die täglich mit Armen zu tun haben, blieben weitgehend unberücksichtigt. Das macht etwas mit uns allen. Es ist sehr leicht, über jene, die sich öffentlich nicht wehren können und außer Sozialvereinen keine Lobby haben, selbstgerecht den Stab zu brechen. Dabei ginge es darum, zu fragen, was gerade die Schwächsten brauchen, um irgendwie den Anschluss zu schaffen.

Wenn das Ziel des Sozialstaates wäre, dass kein Kind in Österreich in Armut leben darf, und wir alles tun, um denen, die mit Startnachteilen antreten, Förderung zukommen zu lassen, könnten wir anders diskutieren. Wir hätten dann eine Debatte mit positiven Vorzeichen, einen Ton, der fragt: „Was braucht ihr?“ – und nicht eine, die verdächtigt: „Was wollt ihr denn noch alles?“ Wie können wir ausreichend Deutschkurse für MigrantInnen oder eine bestmögliche Förderung von Menschen mit geringer Bildungsnähe schaffen? Was ist zu tun, damit nicht so viele Menschen mit Sozialhilfe „aufstocken“ müssen, weil sie in ihrem Job zu wenig verdienen? Wir könnten auch der Wissenschaft glauben, die uns sagt, dass mehr Druck auf BezieherInnen von Sozialleistungen nichts nütze, wenn man ihnen durch Qualifikation und Unterstützung nicht tatsächlich zu Arbeit verhelfen könne.

Armut gibt niemandem einen Anlass zu gesteigerter Heiterkeit, und die meisten haben sie sich auch nicht als Hängematte ausgesucht. Es zehrt an unserer eigenen Menschlichkeit, wenn wir Neid, Missgunst und Überheblichkeit in uns aufkommen lassen. Wie können wir einander fördern, das wäre doch die Frage der Stunde, wie können wir einander mehr geben als weniger? Wie kann es mir gut gehen, wenn es anderen schlecht geht? Wir brauchen neue Töne.

Christine Haiden findet die Debatten über Kürzungen im Sozialbereich vor allem wegen der darin ausgedrückten Haltung problematisch.

Sozialhilfe statt Mindestsicherung

Im April 2019 hat die österreichische Bundesregierung die _neue Sozialhilfe_ beschlossen. Sie ist mit der Höhe des Netto-Ausgleichszulagenrichtsatzes für Pensionen mit 885,47 Euro pro Person gedeckelt. Paare bekommen höchstens 1.239,66 Euro. Ab dem ersten Kind gibt es für jedes weitere gestaffelt deutlich weniger als bisher. Anerkannten Flüchtlingen und ausländischen StaatsbürgerInnen ohne ausreichende Deutschkenntnisse können jederzeit 300,00 Euro gestrichen werden. Die „ausreichenden Deutschkenntnisse“ werden bei ÖsterreicherInnen nicht überprüft. Die Länder können einen Wohnzuschlag von höchstens 30 Prozent gewähren. 2017 bezogen 230.000 Menschen österreichweit Mindestsicherung (es gibt derzeit keine aktuelleren Zahlen), zwei Drittel, also rund 150.000, sind laut Diakonie PensionistInnen, Kranke, Behinderte und „AufstockerInnen“. Mehr als 80.000 Minderjährige leben in Haushalten mit Mindestsicherung. Ziel der neuen Sozialhilfe sei, Menschen schneller in Beschäftigung zu bringen, heißt es vonseiten der Gesetzgeber.

Was ist Ihre Meinung dazu?

Schreiben Sie uns an

[email protected]

Erschienen in „Welt der Frauen“ Juni 2019

Erschienen in „Welt der Frauen“ Juni 2019

Illustration: www.margit-krammer.at